श्रमशक्ति का निर्माण: 6 सालों में भारत ने जोड़ी 17 करोड़ नौकरियां

श्रमशक्ति का निर्माण: 6 सालों में भारत ने जोड़ी 17 करोड़ नौकरियां

प्रमुख बिंदु

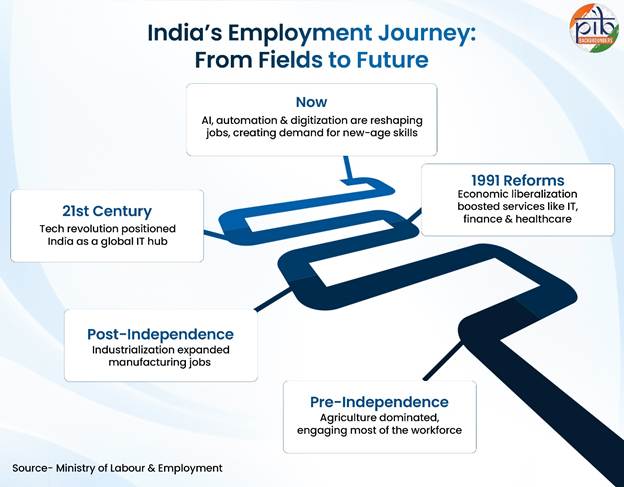

रोजगार-भारत के विकास का संचालक

सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, डिजिटल, स्वचालित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, एक तेज़ी से उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति – भारत आने वाले वर्षों में विकास का एक प्राथमिक इंजन बनने के लिए तैयार है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण, भारत उन देशों में से है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक कार्यबल में शामिल होने वाले लगभग दो-तिहाई नए कर्मचारियों की आपूर्ति करेगा। (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार)

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में 2023-24 में भारत में रोज़गार बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है, जो छह वर्षों में 16.83 करोड़ नई नौकरियों की शुद्ध वृद्धि है। यह वृद्धि युवा–केंद्रित नीतियों पर सरकार के ध्यान और इसके विकसित भारत विज़न को दर्शाती है। यह वृद्धि इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से, केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी राष्ट्र के वास्तविक विकास को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता। एक अधिक सटीक तस्वीर तब सामने आती है जब कई मैक्रो-ईकोनॉमिक संकेतकों पर विचार किया जाता है – जिनमें रोज़गार सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। रोज़गार का आर्थिक और सामाजिक दोनों महत्व है:रोज़गार के उच्च स्तर एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत देते हैं, उपभोग को प्रोत्साहित करते हैं, और निरंतर विकास को बढ़ावा देते हैं। विकास को सार्थक बनाने के लिए, आर्थिक विस्तार को उत्पादक, अच्छे वेतन वाली नौकरियों के सृजन में बदलना चाहिए, जो आजीविका और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाते हों।

रफ्तार पकड़ती भारत की श्रमशक्ति

भारत सरकार कार्यबल के रुझानों को ट्रैक करने, नीति–निर्माण को निर्देशित करने और रोज़गार बाज़ार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नियमित रूप से रोज़गार को मापती है। इसे हासिल करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स आफिस ने पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) लॉन्च किया, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्लूपीआर) और बेरोज़गारी दर (यूआर) जैसे प्रमुख संकेतकों का समय पर अनुमान प्रदान करता है।

हालिया पीएलएफएस के अनुसार, अगस्त 2025 के मासिक अनुमान 3.77 लाख व्यक्तियों से एकत्र किए गए डेटा पर आधारित थे— जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.16 लाख और शहरी क्षेत्रों में 1.61 लाख का सर्वेक्षण किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर, जून और अगस्त 2025 के बीच रोज़गार के दोनों प्रमुख संकेतकों में सुधार देखा गया: एलएफपीआर— जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों के हिस्से को मापती है जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं— जून में 54.2% से बढ़कर अगस्त 2025 में 55% हो गई। डब्लूपीआर- जो जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के हिस्से को दर्शाता है, वह भी जून में 51.2% से बढ़कर अगस्त 2025 में 52.2% हो गया।

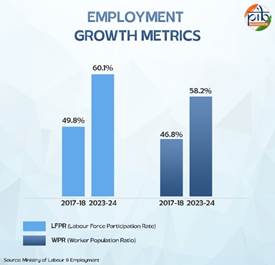

डब्लूपीआर में यह वृद्धि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी गई, जिसने समग्र राष्ट्रीय सुधार में योगदान दिया। साथ मिलकर, ये रुझान एक स्वस्थ और अधिक सक्रिय श्रम बाज़ार को उजागर करते हैं। व्यापक स्तर पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर 2017−18 में 49.8% से बढ़कर 2023−24 में 60.1% हो गई और डब्लूपीआर 46.8% से बढ़कर 58.2% हो गया।

क्षेत्रीय रुझानों को देखते हुए, अप्रैल–जून 2025 की तिमाही में कृषि क्षेत्र में ग्रामीण श्रमिकों की सबसे अधिक भागीदारी थी (पुरुषों का 44.6% और महिलाओं का 70.9%) जबकि तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) शहरी क्षेत्रों में रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत था (पुरुषों का 60.6% और महिलाओं का 64.9%)। औसतन, इस तिमाही के दौरान देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 56.4 करोड़ व्यक्ति कार्यरत थे, जिनमें से 39.7 करोड़ पुरुष और 16.7 करोड़ महिलाएँ थीं।

औपचारिक नौकरियां वृद्धि की ओर

2024−25 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक जुड़े, जो 2018−19 के 61.12 लाख से अधिक है। सितंबर 2017 में ट्रैकिंग प्रणाली शुरू होने के बाद से, 7.73 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें अकेले जुलाई 2025 में 21.04 लाख ग्राहक शामिल हैं। यह औपचारिकता के बढ़ते स्तर और सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि को दर्शाता है। जुलाई 2025 में 9.79 लाख नए ग्राहक जोड़े गए (60% अकेले 18−25 आयु वर्ग में), जिसका श्रेय रोज़गार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल आउटरीच कार्यक्रमों को जाता है। इसके अलावा, रोज़गार के पैटर्न में स्पष्ट बदलाव आया है: स्वरोज़गार 2017−18 में 52.2% से बढ़कर 2023−24 में 58.4% हो गया। जबकि अनौपचारिक श्रम 24.9% से घटकर 19.8% हो गया। यह बदलाव उद्यमिता और स्वतंत्र कार्य की ओर रुझान को दर्शाता है, जिसे सरकारी पहलों द्वारा समर्थन मिल रहा है

अनौपचारिक श्रमिकों एवं वेतनभोगी कर्मियों के वेतन में बढ़ोत्तरी

अनौपचारिक श्रमिकों (लोक निर्माण कार्यों को छोड़कर) के लिए औसत दैनिक मज़दूरी जुलाई–सितंबर 2017 में ₹294 से बढ़कर अप्रैल–जून 2024 में ₹433 हो गई। इसी प्रकार, नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की औसत मासिक आय इसी अवधि में ₹16,538 से बढ़कर ₹21,103 हो गई। ये लाभ उच्च आय स्तर, बेहतर रोज़गार स्थिरता और बढ़ी हुई नौकरी की गुणवत्ता की ओर इशारा करते हैं।

बेरोजगारी

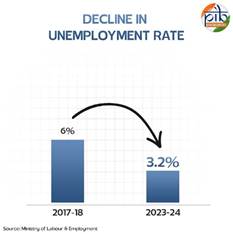

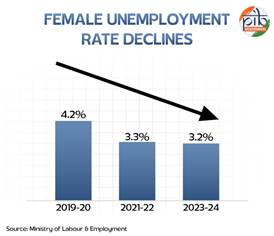

एक और सकारात्मक संकेत यूआऱ में प्रभावशाली गिरावट रही है, जो 2017−18 में 6.0% से तेज़ी से गिरकर 2023−24 में 3.2% पर आ गई। यह उत्पादक रोज़गार में कार्यबल के सशक्त रूप से अपनाने को इंगित करता है। इसी समयावधि में, युवा बेरोज़गारी दर 17.8% से घटकर 10.2% हो गई, जो आईएलओ की विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण 2024 रिपोर्ट के अनुसार इसे वैश्विक औसत 13.3% से नीचे लाती है। · पुरुषों में बेरोज़गारी (15 वर्ष और उससे अधिक) अगस्त 2025 में घटकर 5% हो गई, जो अप्रैल के बाद से सबसे कम है। यह गिरावट शहरी पुरुष बेरोज़गारी में कमी के कारण हुई, जो जुलाई में 6.6% से गिरकर अगस्त में 5.9% हो गई, जबकि ग्रामीण पुरुष बेरोज़गारी कम होकर 4.5% हो गई— जो चार महीनों में सबसे कम है। कुल मिलाकर, ग्रामीण बेरोज़गारी दर लगातार तीन महीनों तक घट रही है, जो मई में 5.1% से घटकर अगस्त 2025 में 4.3% हो गई।

हाशिए की जगह मुख्यधारा में: महिलाएं कर रहीं श्रमशक्ति का नेतृत्व

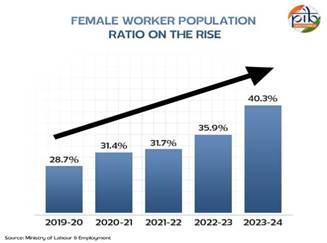

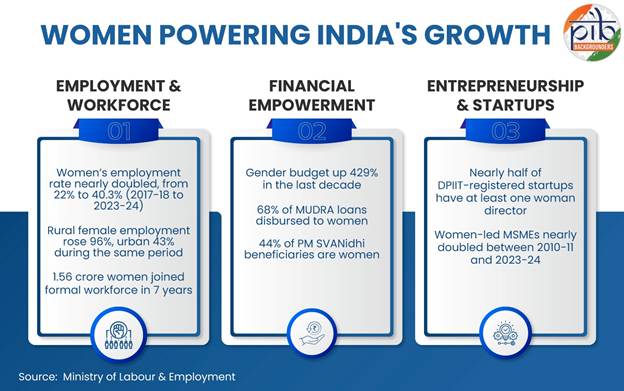

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए प्रमुख स्तंभों में से एक भारत में 70% महिला कार्यबल भागीदारी सुनिश्चित करना है। आज, प्रमुख वैश्विक संस्थान भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि यह उच्चतम समानता वाले शीर्ष देशों की सूची में अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। महिला रोज़गार दर 2017−18 से 2023−24 के बीच लगभग दोगुनी हो गई। श्रम और रोज़गार मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कि महिला एलएफपीआर 2017−18 में 23.3% से बढ़कर 2023−24 में 41.7% हो गई।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए: डब्लूपीआर 2017−18 में 22% से बढ़कर 2023−24 में 40.3% हो गया। एलएफपीआर 23.3% से बढ़कर 41.7% हो गई।

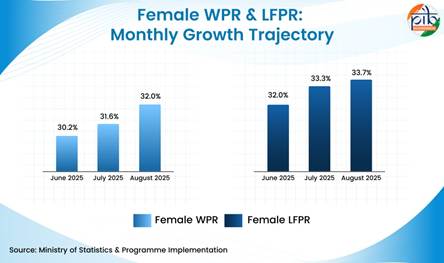

हाल ही में महिला डब्लूपीआर जून 2025 में 30.2% और जुलाई 2025 में 31.6% से बढ़कर अगस्त 2025 में 32.0% हो गया। महिला एलएफपीआर जून 2025 में 32.0% और जुलाई 2025 में 33.3% से बढ़कर अगस्त 2025 में 33.7% हो गई।

इसके अतिरिक्त, नवीनतम ईपीएफओ पेरोल डेटा महिलाओं के बीच औपचारिक रोज़गार के बढ़ते रुझान को उजागर करता है। 2024−25 के दौरान, 26.9 लाख शुद्ध महिला ग्राहक ईपीएफओ में जोड़े गए। जुलाई 2025 में, लगभग 2.80 लाख नई महिला ग्राहक शामिल हुईं, और पेरोल पर जोड़ी गयीं महिलाओं की शुद्ध तादाद लगभग 4.42 लाख रही। यह आँकड़ा आज के अधिक समावेशी और विविध कार्यबल की पुष्टि करता है।

रोजगार वृद्धि के पीछे मुख्य गतिशीलता

नए उद्योग, रोजगार डोमेन

वर्तमान में, तकनीकी नवाचार, वैश्वीकरण और उपभोक्ता व्यवहार के विकास से प्रेरित होकर, भारत में नए उद्योगों और रोज़गार क्षेत्रों का तेज़ी से उदय हो रहा है।

· स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी, ई–कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, और एड–टेक जैसे क्षेत्र अभूतपूर्व गति से बढ़ रहे हैं।

o ये उद्योग न केवल काम के स्वरूप को बदल रहे हैं, बल्कि नए और विविध रोज़गार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं, विशेष रूप से युवाओं और डिजिटल रूप से कुशल श्रमिकों के लिए।

· बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र रोज़गार सृजन के लिए उन्नत अवसर प्रदान कर रहे हैं।

o ये दोनों क्षेत्र रोज़गार बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं, खासकर महिलाओं के लिए अवसर खोलकर और इस तरह उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं।

गिग इकोनॉमी

भारत के विकसित होते रोज़गार बाज़ार की एक परिभाषित विशेषता गिग इकोनॉमी का उदय है, जिसने पारंपरिक रोज़गार के मानदंडों को फिर से परिभाषित किया है। फ्रीलांस और परियोजना–आधारित कार्य की पेशकश करने वाले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के प्रसार के साथ, भारतीयों की एक बढ़ती हुई संख्या, विशेष रूप से मिलेनियल्स और जेन ज़ी, लचीले, गैर–पारंपरिक कार्य व्यवस्थाओं का विकल्प चुन रहे हैं। यह रुझान कंटेंट क्रिएशन, ग्राफ़िक डिज़ाइन, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर विकास और परामर्श जैसे क्षेत्रों में देखा जा रहा है।

· भारत के गिग कार्यबल के 2024−25 में 1 करोड़ से बढ़कर 2029−30 तक 2.35 करोड़ होने का अनुमान है।

· सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और ई–श्रम पोर्टल जैसे उपायों के माध्यम से, सरकार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को पहचान देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। 30 सितंबर 2025 तक 31.20 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है, जो लचीले काम, काम–जीवन संतुलन और डिजिटल आजीविका की ओर एक व्यापक वैश्विक रुझान का संकेत देता है।

स्टार्टअप एवं ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर (जीसीसी)

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को लक्षित पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप से विकसित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य शिक्षा और रोज़गार के बीच के अंतर को पाटना है। अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) जैसे उभरते क्षेत्रों में भी रोज़गार वृद्धि देखी जा रही है, जो युवाओं के लिए नए और विविध रोज़गार के अवसर पैदा कर रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, जिसमें 1.9 लाख डीपीआईआई से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिन्होंने 2025 तक 17 लाख से अधिक नौकरियाँ और 118 यूनिकॉर्न बनाए हैं।

नीचे कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं जो भारत के रोज़गार परिदृश्य की क्षेत्रवार वृद्धि की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं:

भारत में रोजगार की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रमुख सरकारी पहलें

एक उच्च गुणवत्ता वाले, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल के साथ एक कौशल ईकोसिस्टम का निर्माण करके, भारत वैश्विक रोज़गार बाज़ारों में युवाओं के लिए रोज़गार क्षमता को बढ़ा सकता है। सरकार के विभिन्न पहलों के माध्यम से किए गए निरंतर प्रयासों के कारण उच्च कार्यबल भागीदारी, घटी हुई बेरोज़गारी, सुधरी हुई आय, और पारंपरिक के साथ–साथ नए ज़माने के क्षेत्रों में भी व्यापक अवसर उपलब्ध हुए हैं।

स्किल इंडिया

स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के जरिए कौशल, पुन: कौशल एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रमुख योजना में निम्नलिखित शामिल हैं

रोजगार मेला

सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के जरिए देश में रोजगार पहलों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। इन आयोजनों का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी के अवसरों से जोड़ना है। यह एक आधे दिन का कार्यक्रम होता है जहाँ नियोक्ता और नौकरी चाहने वाले नौकरी के पदों के लिए आवेदन करने और साक्षात्कार देने के लिए एकत्रित होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि पिछले 16 महीनों में रोज़गार मेला के तहत 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नौकरियाँ मिलीं हैं।

पीएम विश्वकर्मा

यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए समग्र सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। 31 अगस्त 2025 तक, लगभग 30 लाख पंजीकृत कारीगर और शिल्पकार थे, जिनमें से 26 लाख से अधिक लाभार्थियों का कौशल सत्यापन पूरा हो चुका था।

आईटीआई उन्नयन योजना

मई 2025 में अनुमोदित इस योजना में 1000 सरकारी आईटीआई को राज्य-नेतृत्व वाले, उद्योग-प्रबंधित कौशल संस्थानों के रूप में हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है। 200 आईटीआई ङब एवं स्पोक संस्थानों के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा 20 लाख युवाओं को पांच साल की अवधि में कौशल युक्त बनाया जाएगा।

रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना

इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोजगार पैदा करना, रोजगार की क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को विस्तार देना है। इसका लक्ष्य ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार प्रदान करके उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा हेतु 86,000 करोड़ रूपये का आवंटन हुआ जो 2005 में इसकी शुरूआत से अब तक सबसे अधिक है।

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

अगस्त 2025 में शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य प्रोत्साहनों के जरिए नियोक्ताओं व कर्मचारियों दोनो का समर्थन करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह योजना अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक चलेगी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025−26 से वित्त वर्ष 2031−32 को कवर करते हुए कुल ₹99,446 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के दो भाग हैं: भाग ए: 1.92 करोड़ नए पात्र कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। भाग बी: नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इसके अतिरिक्त, उद्योग के लिए तैयार कार्यबल बनाने हेतु, कंपनियों में इंटर्नशिप (पीएम इंटर्नशिप योजना) और कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सार्वजनिक–निजी सहभागिता जैसी पहलें बहुत आगे तक जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य विनिर्माण को पुनर्जीवित करना, तथा विशेष रूप से अर्ध–कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजित करना है।

विशेषकर महिलाओं के लिए पहलें

विशिष्ट पहलों का उद्देश्य कौशल, रोज़गार और उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। नीचे कुछ प्रमुख सरकारी पहलें दी गई हैं जो भारतीय महिला रोज़गार परिदृश्य को मज़बूत कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है।

इसके अलावा, बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी और पशु सखी जैसी विभिन्न अन्य योजनाओं ने महिलाओं को स्थायी रोज़गार खोजने में सक्षम बनाया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने आसान ऋण पहुँच, विपणन समर्थन, कौशल विकास, महिला स्टार्टअप्स को समर्थन आदि के संदर्भ में कई पहलें शुरू की हैं। पीएम रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, संकल्प, पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं शक्ति सहकार योजना, डे-एनआरएलएम और अन्य योजनाएँ तथा पहलें वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान करके महिला–नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दे रही हैं। ये उपाय महिला उद्यमियों को अपने व्यवसायों को शुरू करने और उनका विस्तार करने के लिए सशक्त बना रहे हैं।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, सरकार विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ (वाइज-किरन) और सर्ब-पावर जैसे कई कार्यक्रम लागू कर रही है, जो अनुसंधान और विकास में महिलाओं को बढ़ावा देते हैं।

रोजगार परिदृश्य

तेज़ी से विकसित होते परिदृश्य में सफल होने के लिए, तीन प्रमुख प्रश्न उभरते हैं: हम एक डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल को कैसे विकसित करें जो तेज़ी से प्रौद्योगिकी-संचालित रोज़गार बाज़ार को संभालने के लिए सुसज्जित हो? हम वास्तव में समावेशी कार्यबल के निर्माण के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपना सकते हैं, जहाँ विविधता को महत्व दिया जाए और सभी को समान अवसर मिलें? इसके अतिरिक्त, चूँकि उद्योग पर्यावरण स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं, हम अपनी कार्यबल संस्कृति में पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं और मूल्यों को कैसे एकीकृत कर सकते हैं?

गौरतलब है कि भारत के पास उपरोक्त तीनों प्रश्नों के सुसज्जित उत्तर हैं, क्योंकि कौशल विकास को बढ़ाने और तकनीकी कौशल उन्नयन पर सरकार का ध्यान पूरी गति से है। सरकार समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है और डिजिटल साक्षरता तथा पर्यावरण-अनुकूल कार्यबल मूल्यों को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, यह कार्यबल विकास में समावेशन और स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है।

एक और दिलचस्प तथ्य जीसीसी के बारे में है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सबसे आगे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल कॉमर्स, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारत “दुनिया की जीसीसी कैपिटल“ बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ 1,700 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) में बीस लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं— 2030 तक यह संख्या काफी बढ़ने का अनुमान है।

निष्कर्ष

जैसा कि आँकड़े सिद्ध करते हैं, भारत का आर्थिक प्रक्षेपवक्र प्रमुख क्षेत्रों में लगातार रोज़गार सृजन को दर्शाता है, जो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में इसकी स्थिति को मज़बूत करता है। एक जीवंत लोकतंत्र, एक लचीली और गतिशील अर्थव्यवस्था, और विविधता में एकता में निहित संस्कृति के समर्थन से, राष्ट्र एक वैश्विक शक्ति केंद्र बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

भारत का मध्यम अवधि का विकास पथ एक दशक के मज़बूत आर्थिक प्रदर्शन में निहित है, जिसमें अन्य मैक्रो इकोनॉमिक मूलभूत सिद्धांतो के साथ-साथ श्रम बाज़ार सुधार और सतत संरचनात्मक तथा शासन सुधार अभिन्न अंग रहे हैं। जैसे-जैसे भारत आधुनिकीकरण और विकास करना जारी रखता है, कार्यबल विकास को उद्योग की ज़रूरतों के साथ संरेखित करना स्थायी और समावेशी आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा।

संदर्भ

पीआईबी आर्काइव

भारत के महानिदेशक रोजगार (डीजीई) की वेबसाइट

इंडियन लेबर स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय वेबसाइट

कौशल विकास एवं उद्यमित मंत्रालय

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत के प्रधानमंत्री की वेबसाइट/पीएमओ

राज्यसभा वेबसाइट

डीडी न्यूज वेबसाइट

वर्ल्ड ईकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट

अंतरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

नीति आयोग